El ser de las Magütagüka

Las mujeres indígenas Tikunas o Magütagüka son tejedoras de cultura y tradición, son protectoras y cuidadoras del territorio. Originarias de las selvas de Brasil, Colombia y Perú, ellas no reconocen las fronteras.

Por: Vanessa Teteye Mendoza

A orillas del caudaloso río Amazonas se encuentra una de las aves más representativas de la selva: los mochileros o arrendajos. Los indígenas los llaman así por la forma que le dan a sus nidos, como alargadas gotas de agua. Las mujeres Tikunas o Magütagüka dicen que se identifican con estos pájaros, de plumajes de color negro y amarillo, porque con la misma rigurosidad y creatividad que tejen sus nidos, ellas tejen su hogar y su comunidad.

A la indígena Tikuna se le identifica por su clan y por su territorio, que para ella son sagrados. El territorio es el que le brinda todo para su canasta familiar, de allí construye la chagra o naáne, un espacio de siembra y a la vez de enseñanza y aprendizaje para sus hijos. La mujer Tikuna les habla, canta y aconseja a sus niñas y niños, mientras cultiva semillas de guamas, piñas, caimos y uvas. Entre sus cánticos, que pronuncia en lengua Magüta, les dice cada cuánto sembrar y cosechar. Ellas hacen lo que hoy el mundo llama la reforestación, cuidan el territorio, porque saben que la madre tierra es una gran bendición para la vida, y así preparan a las generaciones futuras.

Aunque a primera vista el río Amazonas pareciera dividir el territorio de las Magütagüka, porque sus aguas son los límites de Brasil, Colombia y Perú, para ellas sus afluentes son las venas que las unen y las comunican. Solo es cuestión de cruzar el río para llegar a otra comunidad. Una vez al otro lado, lo primero que pronuncian es numäe (un saludo en lengua nativa), después se pregunta por el clan, así saben si están hablando con una tía, una prima, una abuela o un posible pariente que recién llegó de alguna de las comunidades de los tres países.

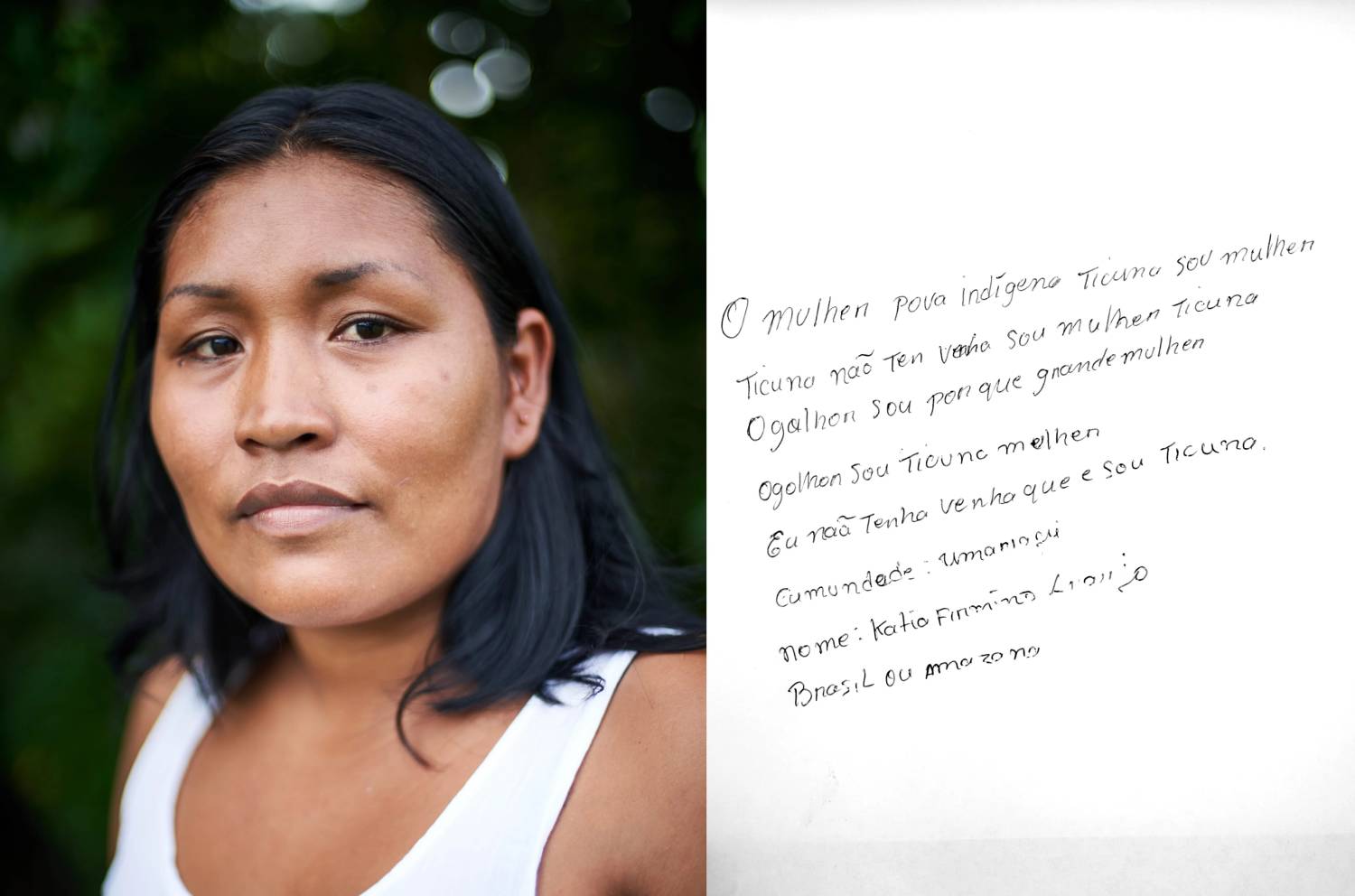

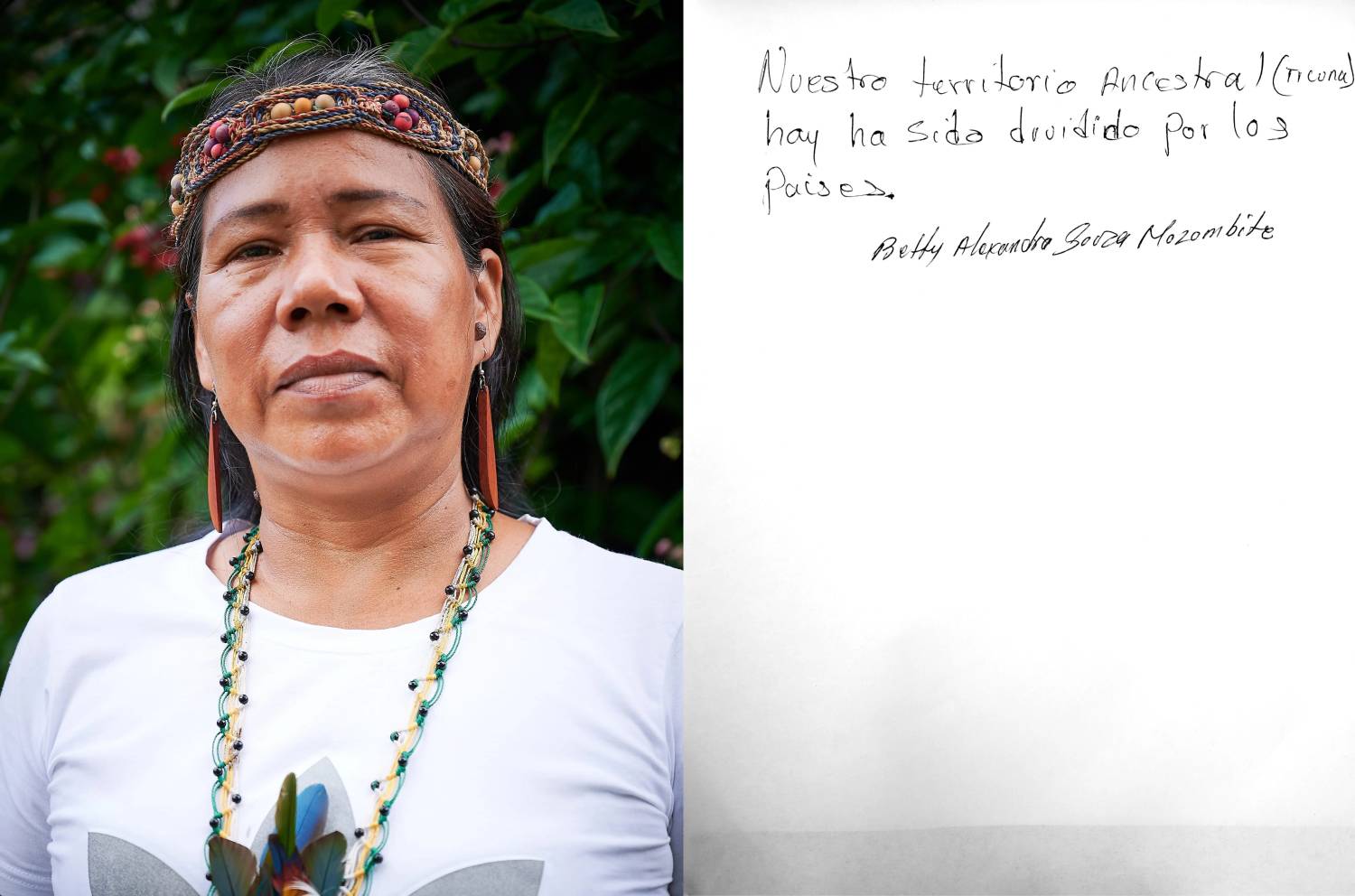

El vivir en la triple frontera es tener tres modos de vida. Es aprender la lengua oficial de cada nación, español o portugués, y sus idiomas propios. También es aceptar la imposición de una división política y geográfica. Los Tikunas no reconocen las fronteras, se identifican como hermanos de un solo territorio, como hijos de Yoí e Ipi, sus creadores, según su cosmogonía.

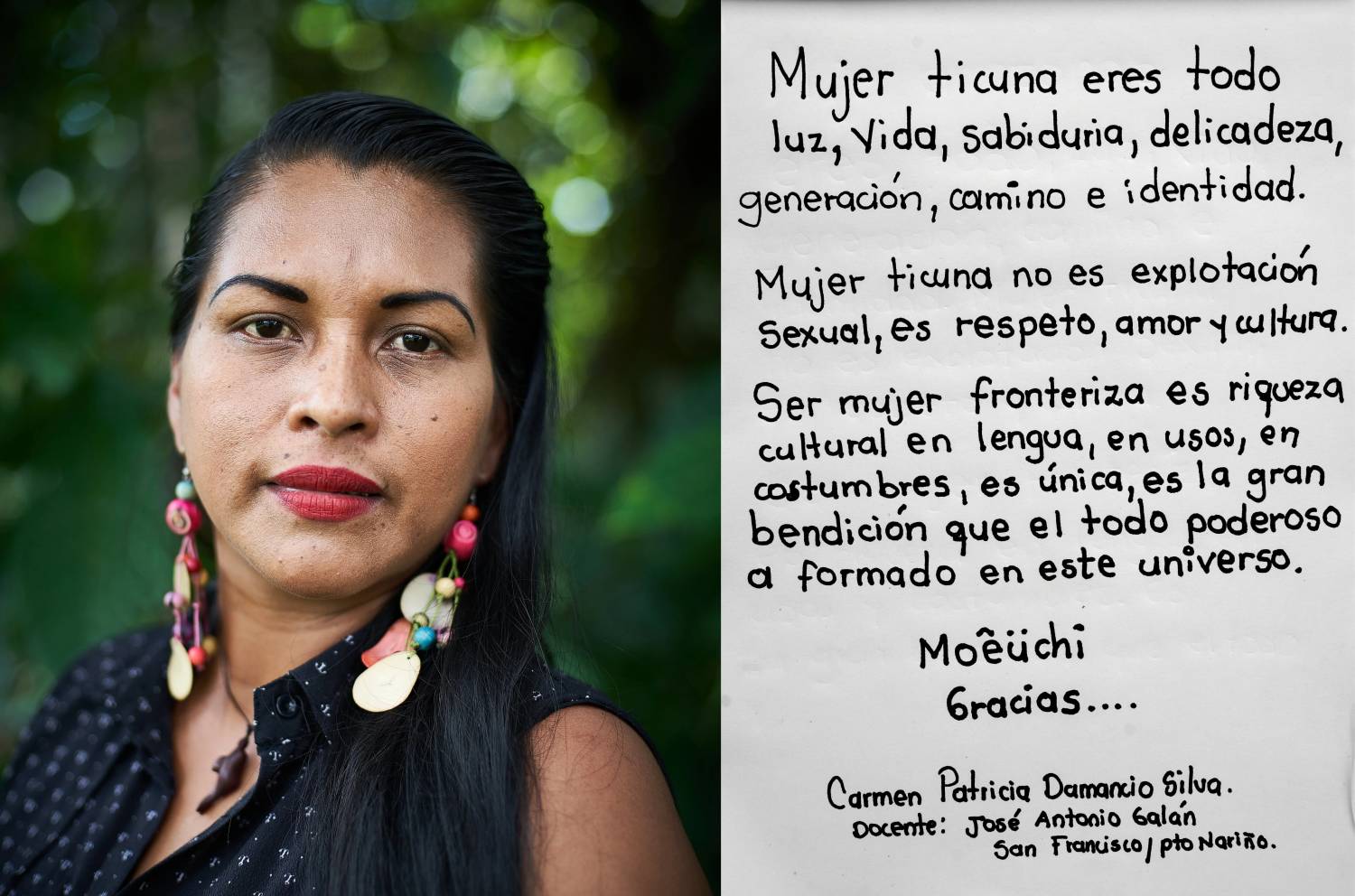

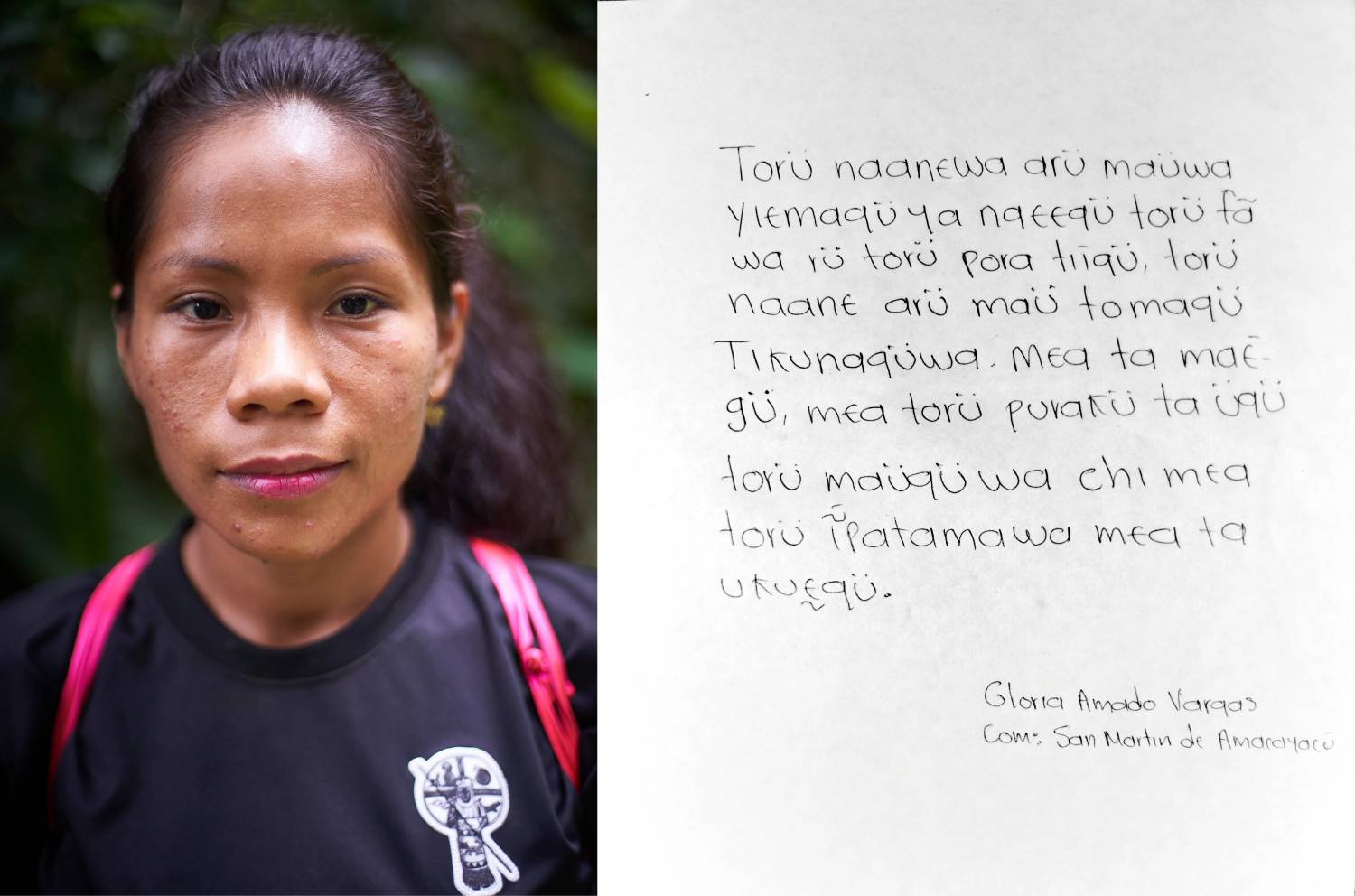

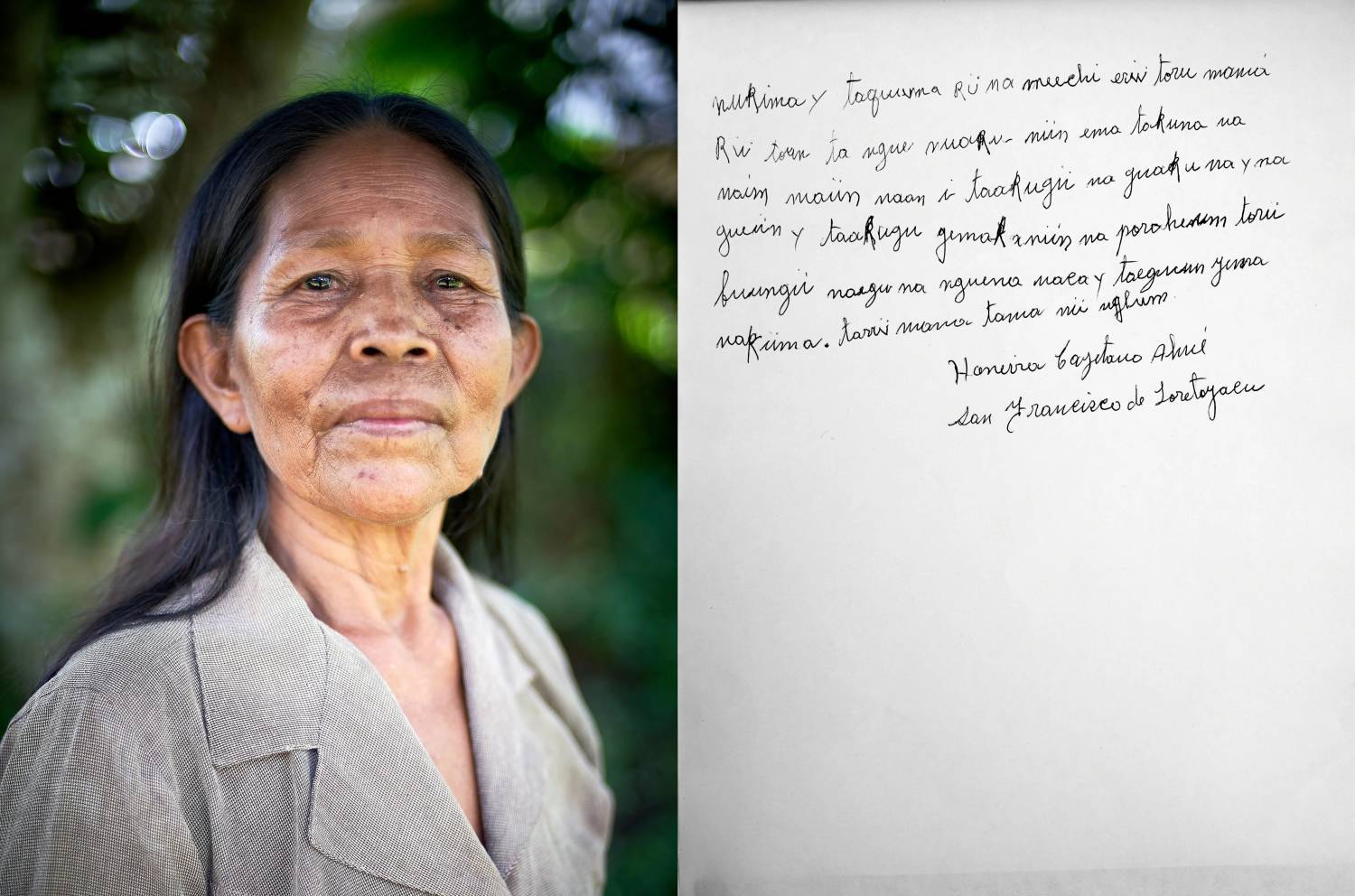

Seis mujeres indígenas Tikunas de Colombia y Brasil, desde sus diferentes oficios como tejedoras, recolectoras, amas de casa, parteras, docentes y profesionales, cuentan sobre la esencia de ser Magütagüka.